❕本ページはPRが含まれております

バイオリンの弦の交換時期はどのくらいが適切なのか、頻度の考え方や交換の順番まで、基準がはっきりせず迷う方は多いはずです。

ヤマハ公式ガイドは「弦はやがて発音が悪くなるため、演奏時間にもよるが少なくとも半年〜1年で全交換が必要」とし、交換作業は必ず1本ずつ行うよう基本を示しています。

本記事では、演奏の回数や使用環境によって変わる目安、劣化サインの見分け方、実際の手順の流れを丁寧に整理し、初めての方でも安心して交換計画を立てられるようにまとめます。

この記事でわかること

- 弦の寿命と交換の目安が分かる

- 演奏頻度別の具体的な交換計画が立てられる

- 安全で正確な交換の順番と手順を理解できる

- 交換後に音を安定させる管理方法を把握できる

バイオリンの弦の交換時期の基本と判断ポイント

バイオリン弦の寿命と交換の目安

バイオリン弦はおおむね三ヶ月から半年を目安に交換を検討します。とはいえ、寿命は演奏時間、汗や皮脂の付着、湿度の影響で大きく変動します。

週数回の練習で短時間の使用なら半年に一度でも音色を保ちやすい一方、毎日の長時間練習や本番が続く時期は三ヶ月を待たずに交換したほうが音の抜けが戻ります。

特にA線は劣化が早く、セットの中でも先に曇りが出やすいため、イベント前の単独交換が役立ちます。E線は価格が比較的低く、先に金属疲労やノイズが気になりやすいので、こまめな交換でチリつきを抑えられます。

交換目安の早見表

| 使用状況 | セット交換の目安 | A線の追加対応 | E線の追加対応 |

|---|---|---|---|

| 週1~2回・軽い練習 | 5~6ヶ月 | 必要に応じて | 1~2ヶ月ごとに検討 |

| 週3~5回・中程度 | 3~4ヶ月 | 本番前に交換 | 月1回程度の交換が有効 |

| 毎日・長時間 | 1~3ヶ月 | 公演ごとに要検討 | 月2回程度も選択肢 |

弦が劣化したときに現れるサイン

交換時期はカレンダーだけでなく楽器の変化で見極めます。明るさや艶が失われ、音がこもる、倍音が痩せるといった音色の変化は代表的な兆候です。チューニングが合ってもすぐに下がる、発音にムラが出る場合も要注意です。

見た目では巻線のほつれ、サビ、ペグ側の細りや毛羽立ちが分かりやすい兆しになります。さらに、弦が切れる直前のように局所的に張力が不安定になると、演奏中のトラブルにつながりかねません。こうした症状が複数重なるときは、セットまたは単独での交換に踏み切る判断が妥当といえます。

音色やチューニングの変化に注目

音の立ち上がりが鈍くなる、開放弦で倍音が伸びない、ピッツィカートで減衰が早いなどの微細な差は、弦のコンディションを映します。日々の練習で録音を確認し、A音のリファレンスに合わせたときの安定性をチェックすると変化に気づきやすくなります。

チューナーでの測定値が合っていても、弓圧に応じたピッチの揺らぎが増えたら弦の張りが落ちている可能性が高いです。以上の点を踏まえると、耳と手元の両方のフィードバックを記録することで交換判断の精度が上がります。

頻度によって変わる弦交換のタイミング

練習や本番の頻度に応じて、無理のない交換計画を立てます。練習が多い月は早めに交換し、発表会や演奏会の二週間前に新弦へ切り替えてなじませると本番での安定度が高まります。

練習頻度が低い場合でも、汗をかきやすい体質や高湿度の環境では劣化が早まるため、保管を丁寧にしながら四~六ヶ月を目安に見直します。これらのことから、カレンダー基準と実使用の両面で調整する運用が現実的です。

プロ演奏家と初心者の交換頻度の違い

プロは音色の鮮度を最優先し、月一回や公演ごとに交換する場合があります。収録やソロ公演では特にA線とE線のコンディションを優先し、短サイクルで更新する運用が一般的です。

一方、初心者は演奏時間が短いことが多く、三~六ヶ月の範囲でも十分に安定した音を得られます。要するに、求める音質と出演機会に合わせて費用対効果を見極めることが鍵となります。

季節や環境が弦の寿命に与える影響

湿度が高い季節は巻線の腐食や糸巻き側の滑りが増え、寿命が短くなりがちです。乾燥期は逆に弦の張力が上がって切断リスクが高まるため、ケース内の湿度管理やクロスでの拭き取りが役立ちます。

松脂の粉が残ると巻線の隙間に汚れが蓄積し、振動が阻害されるので、演奏後の清掃習慣が長持ちに直結します。

バイオリンの弦の交換時期に合わせた正しい交換方法

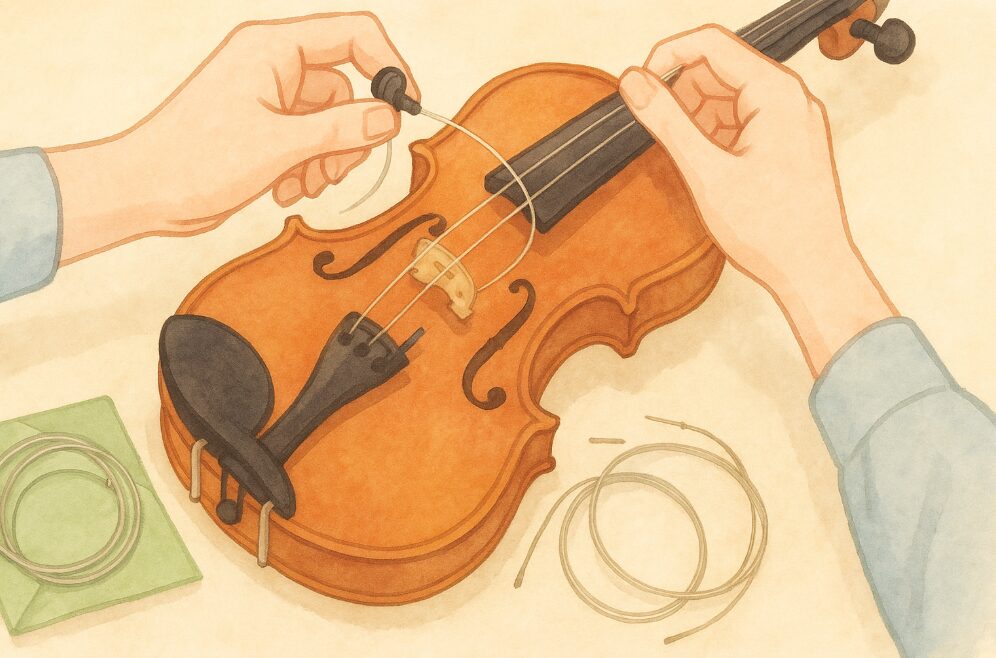

弦交換の順番と注意点を理解する

弦交換は必ず一本ずつ行います。すべて外すと駒や魂柱が倒れる恐れがあるため避けます。順番は外側からのG線とE線を先に入れ替える方法、もしくはG線からA線へ進める方法などが一般的です。

代表的な並びとしてG→E→D→A、G→A→D→Eのどちらも使われています。いずれの順でも、駒が垂直を保っているか、上駒の溝に弦が正しく収まっているかをその都度確認します。

代表的な交換順の比較

| 方法 | 流れ | 特徴 |

|---|---|---|

| 外側から交互 | G→E→D→A | 駒の左右バランスをとりやすい |

| 外側から内側 | G→A→D→E | 太い弦から細い弦へ移りやすい |

駒やペグを保護するためのポイント

ペグは弦端を差し込んだら内側から外側へ整然と巻き、弦同士が重ならないよう整えます。ペグ穴の近くに無理な角度が付くと滑りやすくなるため、巻き重ねを整列させて面で支えるイメージを持つと安定します。

駒は張力がかかると表板側へ傾きやすいので、弦を張るたびに垂直を確認します。不安定な傾きや反りが見られた場合、自力で矯正が難しいと感じたら無理に触らず専門家に依頼します。

新しい弦の取り付け方と巻き方のコツ

テールピース側のボールエンドを確実に掛け、アジャスターやテールガットに干渉していないかを確認します。ペグ側では弦端を少し貫通させ、最初の一巻きで端を押さえ込むようにすると抜けにくくなります。

巻きは整然と内側から外側へ寄せ、他弦と接触しない位置で止めます。駒と上駒の溝には濃い鉛筆の芯を軽く塗っておくと滑りがよくなり、張力が均一に伝わります。巻き過ぎて一気に張らず、適度に伸ばしてならしながら徐々に音高へ近づけます。

チューニングの順番と安定させる方法

チューニングはA→D→G→Eの順で行うと安定しやすいです。まずAを基準音に合わせ、続いてDとGを四度関係で合わせると、最後のEで全体のバランスを取りやすくなります。

巻き上げ時はペグを押し込みながら回し、目的音に近づいたらアジャスターで微調整します。新弦は初期伸びがあるため、数回の張り直しと微調整を繰り返すとピッチが落ち着きます。演奏前に開放弦とハーモニクスで倍音の整い方を確認すると、音程の安定が早まります。

チューニング順のポイント

| ステップ | 内容 | ねらい |

|---|---|---|

| 1 | Aを基準に合わせる | 全体のリファレンスを固定 |

| 2 | Dを合わせる | 四度で整合を取りやすい |

| 3 | Gを合わせる | 低音側の張力を安定化 |

| 4 | Eを合わせる | 高音側の最終バランス調整 |

弦交換後のメンテナンスと保管のコツ

交換直後は松脂の乗りと振動の伝わり方に変化が出ます。弓と弦の当たりを確認し、数十分の慣らし運弓で発音を整えます。演奏後はクロスで松脂の粉と汗を丁寧に拭き取り、ケース内の湿度を一定に保つと寿命が伸びます。

ブリッジの傾き、ペグの巻きの状態、テールピース周りの干渉の有無を定期的に点検し、違和感が続く場合は早めに調整を受けるとトラブルを未然に防げます。

おすすめの音楽教室

「楽器は独学でもある程度は習得できますが、やはり限界があります。正しいフォームや効率的な練習方法をプロから学ぶことで、上達スピードが格段に違ってきます。独学で時間をかけて遠回りするよりも、最初からレッスンを受ける方が確実で挫折しにくいのです。

全国に教室を展開している シアーミュージック なら、初心者から経験者までレベルに合わせたマンツーマン指導が受けられます。さらに、いまなら無料体験レッスンも実施中。プロのサポートを受けながら、あなたも音楽をもっと楽しく、もっと早く上達させてみませんか?」

\無料体験レッスン実施中/

シアーミュージック公式サイトはコチラ

バイオリンの弦の交換時期まとめ

まとめ

- セット交換の目安は三ヶ月から半年

- 演奏頻度と本番予定で前倒しを検討

- A線とE線は個別交換を柔軟に活用

- 劣化サインや音の変化を記録して判断

- 交換は必ず一本ずつ、順番を統一

- チューニングはA→D→G→Eで安定化

- 交換後は慣らし運弓と湿度管理を徹底

- 駒の垂直とペグの巻きを都度点検

- 溝には鉛筆の芯を軽く施して滑り向上

- 汚れと松脂を拭き取り振動を確保

- 湿度と汗の影響を想定して短めに更新

- 本番二週間前に新弦へ切り替えて慣らす

- 異音やピッチ不安定は早期交換の合図

- 予備のE線を常備して断弦に備える

- 長期視点で費用対効果を最適化する

自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ

もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。

出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。

\最短30分の無料出張査定/

楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ

参考サイト

-

ヤマハ|楽器解体全書:バイオリン「弦の交換」(交換の基本と交換時期の基礎)

ヤマハバイオリンのお手入れ:弦の交換 - 楽器解体全書 - ヤマハ株式会社ヤマハ株式会社の「楽器解体全書」のページです。バイオリンのお手入れ「弦の交換」について掲載しています。 -

ヤマハ|取扱い資料(PDF):全弦交換時も1本ずつの手順を明示

https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/2/323412/yvn_wc44220_all_J.pdf ヤマハ -

ヤマハ|バイオリンのしくみ:弦のしくみ(素材や構造の基礎確認に使用)

ヤマハバイオリンのしくみ:弦のしくみは? - 楽器解体全書 - ヤマハ株式会社ヤマハ株式会社の「楽器解体全書」のページです。バイオリンのしくみ「弦のしくみは?」について掲載しています。 -

島村楽器:弦の替え時ガイド(実務的な3〜6か月の目安や本番前の交換タイミング)

https://www.shimamura.co.jp/shop/nagoya-mozo/article/product/20240710/7995 /

https://www.shimamura.co.jp/shop/nagasaki-ekimae/article/product/20230416/6516 /

島村楽器+2島村楽器+2 【弦楽器】交換のタイミングは?おすすめは?バイオリン・チェロ弦のご案内|島村楽器 名古屋則武新町店「演奏していると、音がキンキンするような……」「楽器のチューニングが前よりも合わせにくい」もしかしたら、弦交換のサインかもしれません!また、今までとは違う種類の弦に張り替えるだけで、理想の音色に近づくこともあります。弦交換のタイミングやおす...

【弦楽器】交換のタイミングは?おすすめは?バイオリン・チェロ弦のご案内|島村楽器 名古屋則武新町店「演奏していると、音がキンキンするような……」「楽器のチューニングが前よりも合わせにくい」もしかしたら、弦交換のサインかもしれません!また、今までとは違う種類の弦に張り替えるだけで、理想の音色に近づくこともあります。弦交換のタイミングやおす... -

ヤマハ|バイオリン:音を響かせるしくみ(交換後の「鳴り」確認の観点整理)

ヤマハバイオリンのしくみ:音を響かせるしくみは? - 楽器解体全書 - ヤマハ株式会社ヤマハ株式会社の「楽器解体全書」のページです。バイオリンのしくみ「音を響かせるしくみは?」について掲載しています。