❕本ページはPRが含まれております

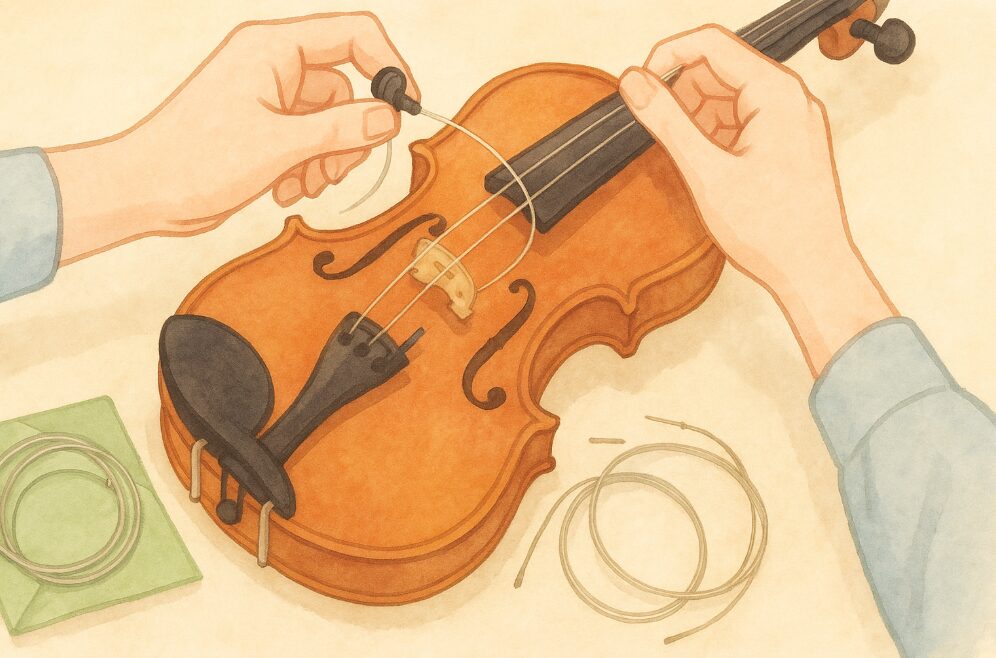

バイオリンの弦を自分で張り替えという検索にたどり着いた方が、作業の流れや注意点を一度で把握できるよう、交換時期の見極めから必要な道具、具体的な手順、トラブル対処までを体系的に解説します。

駒や魂柱を倒さないための安全な進め方や、ペグの扱い方、E線の種類選びまで丁寧に整理し、YAMAHA公式バイオリンのお手入れ弦の交換などを参考に、初めてでも迷わず取り組める実践的な内容にまとめます。

この記事でわかること

- 交換時期の判断基準と日々のケア

- 必要な道具と安全に進める準備

- 弦を外して張るまでの具体的手順

- E線の選び方とペグ周りの対処

バイオリンの弦の張り替え自分でできる基本ガイド

弦を交換するタイミングと目安

趣味での使用頻度にもよりますが、弦は数ヶ月から半年ほどで音の張りや反応が落ちやすくなります。響きが曇る、倍音が減る、調弦の安定が悪化するなどの体感的な変化に加え、巻線のほつれや色の変化、さびが見られたら交換を検討します。

演奏後に松脂や汗が残ったままだと劣化が進みやすいため、日々の拭き取りを習慣化すると交換サイクルの延長につながります。無理に長く使うと駒や指板にも悪影響が及ぶことがあるため、兆候を見逃さない姿勢が仕上がりの近道になります。

弦の寿命を伸ばす日常メンテナンス

演奏後はクロスで弦全体と駒周辺の松脂をやさしく拭き取ります。指板やナット周辺に溜まる汚れもこまめに除去すると、摩擦のムラを抑えられます。

保管は高温多湿や急激な乾燥を避け、ケース内の湿度を安定させると金属疲労や巻線の緩みを予防できます。張力変化を減らすため、長時間の未使用時に大きく緩めすぎないことも安定につながります。こうした小さな積み重ねが、音色の持続と弦の健全性を支えます。

弦交換に必要な道具と準備

弦一式に加え、芯のやわらかい鉛筆(2B程度)、ペグ用コンポジション、楽器クロスを用意します。作業前に手を洗い、滑りや脂分を落としてから始めると、弦や楽器を清潔に保てます。

作業スペースは明るく、楽器が安定して置ける平面を選び、ケースの中で行う場合は駒やテールピースに負担がかからない向きを確保します。交換は必ず1本ずつ行い、駒や魂柱へのテンションを保ちながら進めます。

作業チェック表(印刷・保存向け)

| 項目 | 事前確認内容 |

|---|---|

| 弦 | 予備を含めて種類・ゲージを確認 |

| 鉛筆 | 2B程度、芯を整えておく |

| コンポジション | ペグの滑りや固着に備える |

| クロス | 松脂と汗の拭き取り用を用意 |

| 作業環境 | 明るさと安定した設置面を確保 |

古い弦を安全に外すコツ

ペグを緩めてテンションを徐々に解放し、ペグ穴から弦端を抜きます。テールピース側は、ボールエンドを下方へスライドして外す形を基本にします。

ここでも1本ずつ行い、全弦を同時に外すことは避けます。全張力が失われると駒が倒れたり魂柱が動いたりするおそれがあり、修整には専門技術が必要になります。作業中に駒の傾きが大きく変わらないか、正面と側面からこまめに確認すると安心です。

新しい弦を正しくセットする手順

まずテールピースの該当穴にボールエンドを差し込み、広がった部分に収めてから細い方向へスライドさせて固定します。テールピースの形状によっては裏面から弦先を入れて引き上げるタイプもあるため、無理に押し込まず形状に合わせて進めます。

次にペグ側へ弦先を通し、ナットと駒の溝位置に軽く載せておきます。以降の巻き上げで弦に余計なひねりを加えないよう、ねじれを都度ほどきながら進めると安定します。

ペグへの弦の巻き方と固定のコツ

ペグ穴に通したら、まず弦を奥側に一周させ、戻る方向でもう一周して弦の端を弦自身で挟み込みます。これで初期の滑りを抑えやすくなります。以降はペグボックスの内壁側へ向かって整然と巻き、弦と弦の間にわずかな隙間を保つと調弦時の動きが滑らかです。

固定は摩擦が要になるため、巻き上げ時に軽く押し込む感覚を添えると保持力が得られます。巻きが重なるとピッチの不安定や弦切れの原因になるため、整列を意識します。

バイオリン弦張り替え自分で行う実践手順と注意点

ナットと駒の溝に鉛筆を使う理由

2B程度の黒鉛を溝に軽くなぞると潤滑性が高まり、弦が引っかからずにスムーズに伸縮します。これにより調弦の微調整がしやすくなり、局所的な摩耗や切断リスクが低減します。

塗りすぎると粉が周囲に散り見栄えや粘着汚れの原因になるため、ごく薄く均一に載せる程度が適切です。駒側は表面だけでなく溝の側面にも軽く行き渡らせると、実用面での効果を感じやすくなります。

テールピースへのボールエンドの取り付け方

テールピースの穴はフラスコのように下が膨らみ、細くなる側へスライドさせることでボールエンドが確実に固定されます。形状によっては上面から入らない場合があり、その際は裏面から弦を通して引き上げるとスムーズです。

固定後は、弦がテールピースやアジャスターのエッジと不必要に干渉していないかを確認します。接触点が鋭いと巻線が傷みやすく、早期の金属疲労につながるため、取り回しの角度にも注意を払います。

弦の巻き上げで失敗しないためのポイント

巻き上げはゆっくり一定速度で行い、ナットと駒の位置に正しく収まっているかを段階ごとに確認します。ねじれを見つけたらすぐに解消し、最初の数巻で弦端を挟み込んでから、内壁側に整列させることを徹底します。

ペグの回転が重い、あるいは勝手に戻る場合は、適量のコンポジションで滑りと制動のバランスを整えます。最終段階では目標音より少し低めまで張ってから微調整すると、過剰な張力を避けられます。

E線のボールエンドとループエンドの違い

E線にはボールエンドとループエンドがあり、テールピースやアジャスターの仕様に合わせて選びます。ボール用アジャスターにはボールエンドが、フック状の受けにはループエンドが適合します。

適合しない組み合わせは固定が不安定になり、ビビりや断線の原因になります。迷う場合は手持ちのアジャスター形状を確認し、交換前に適合タイプを準備すると作業が途切れません。

E線の端子とアジャスターの適合表

| アジャスター形状 | 適合端子 | 備考 |

|---|---|---|

| 受け皿型 | ボールエンド | 最も一般的で扱いやすい |

| フック型 | ループエンド | 引っ掛けの向きを要確認 |

| 兼用型 | 両タイプ | 説明書の指定順に装着 |

ペグの状態確認とトラブル対処法

経年でペグ穴が広がったり、ペグ自体が痩せると、ペグ頭がペグボックスから突出して収まりが悪くなります。これにより巻き上げの整列が乱れ、調弦の戻りやすさや滑りが発生します。

軽度ならコンポジションで改善しますが、突出が顕著な場合や割れの兆候がある場合は、ペグ交換やブッシングが現実的です。作業中に異音や引っ掛かりが続くときは無理を避け、専門家に相談する判断が楽器保護につながります。

おすすめの音楽教室

「楽器は独学でもある程度は習得できますが、やはり限界があります。正しいフォームや効率的な練習方法をプロから学ぶことで、上達スピードが格段に違ってきます。独学で時間をかけて遠回りするよりも、最初からレッスンを受ける方が確実で挫折しにくいのです。

全国に教室を展開している シアーミュージック なら、初心者から経験者までレベルに合わせたマンツーマン指導が受けられます。さらに、いまなら無料体験レッスンも実施中。プロのサポートを受けながら、あなたも音楽をもっと楽しく、もっと早く上達させてみませんか?」

\無料体験レッスン実施中/

シアーミュージック公式サイトはコチラ

まとめ:バイオリン弦張り替え自分で行う際の心得

まとめ

・交換時期は音の変化と外観劣化で見極める

・演奏後の拭き取りで寿命を延ばしやすくなる

・準備物を整え安全な環境で一貫して作業する

・交換は必ず一本ずつ行い駒の倒れを防ぐ

・テールピースの形状に合わせ端子を固定する

・ペグ穴へ通した弦端は挟み込みで初期固定

・巻きは内壁側へ整列させねじれを都度解消

・ナットと駒の溝へ薄く黒鉛を施し潤滑を得る

・最終調弦は目標音手前から微調整で詰める

・E線はアジャスター形状に適合する方を選ぶ

・ペグの戻りや滑りには適量のコンポジション

・突出や割れの兆候は早めに専門家へ相談する

・作業中は駒の傾きや位置をこまめに確認する

・日々の清掃と湿度管理で弦と楽器を守る

・バイオリン 弦 張り替え 自分でを安全に習得する

自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ

もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。

出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。

\最短30分の無料出張査定/

楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ