❕本ページはPRが含まれております

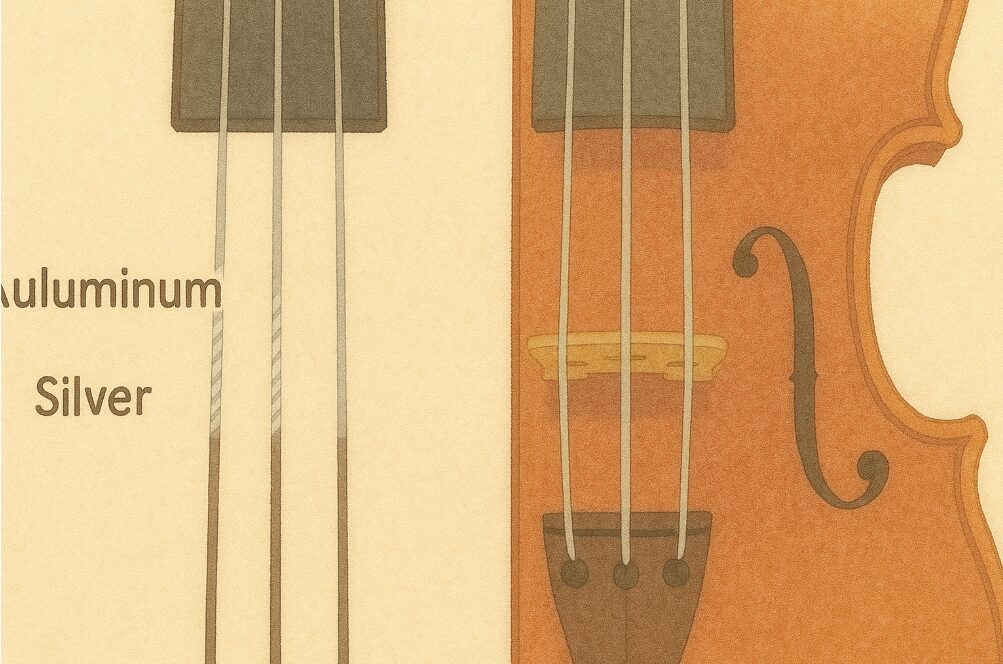

バイオリンの弦選びで迷いやすいのが、アルミ巻とシルバー巻の違いです。検索でたどり着いた方が最短で答えに近づけるよう、音色の傾向、太さや弾きやすさ、価格の目安、弦ごとの向き不向きまでを体系的に整理します。

バイオリンの弦におけるアルミ巻とシルバー巻の違いを踏まえ、自分の楽器と演奏スタイルに合わせた選び方まで道筋を示します。

この記事でわかること

・アルミ巻とシルバー巻の音色と太さの傾向

・D線やG線など弦別の向き不向きと組み合わせ

・価格の目安と買い替えタイミングの考え方

・初心者から中級者までの実用的な選択基準

バイオリンの弦のアルミ巻とシルバー巻違いの基礎

音色の特徴と傾向

アルミ巻は輝かしい明るさを持ち、アタックが前面に出やすい傾向があります。シルバー巻は力強さを保ちながらも柔らかく、低音域で深みを感じさせます。これらの違いは、弦の外巻き素材が振動の減衰や倍音構成に影響するためです。

実用面では、明瞭な立ち上がりや輪郭を重視するならアルミ巻、包容力のある厚みや落ち着きが欲しいならシルバー巻が狙い目と考えられます。舞台規模や共演編成、ホールの響きなど環境に合わせて求めるキャラクターを選ぶと効果が出やすくなります。

素材別の特徴を一望

| 巻き素材 | 音色の印象 | 倍音の傾向 | 立ち上がり | サスティン |

|---|---|---|---|---|

| アルミ巻 | 輝かしく明るい | 高次倍音が出やすい | 速い | やや短め |

| シルバー巻 | 力強く柔らかい | 低〜中域が豊か | なめらか | やや長め |

太さと弾きやすさの違い

一般的にアルミ巻はシルバー巻より太め、シルバー巻はより細めの傾向があります。太さは指先の感触や左手の押さえやすさ、右手の弓圧に対する反応に関わります。

細めの弦は指当たりが軽く、ポジション移動時の抵抗が少なく感じられます。一方、太めの弦は弓をしっかり受け止め、フォルテで腰のある音を出しやすい側面があります。

演奏者の好みと楽器の性格の両面から、左手の運指感、右手のコントロール性、求める音量と密度のバランスで見極めると判断が明確になります。

弦ごとの向き不向き

A線付近で明るさと抜けを求めるならアルミ巻が親和的で、G線や低音域で深みと厚みを求めるシルバー巻が選ばれやすいという整理ができます。

なお、D線は音色の舵取り役になりやすく、アルミ巻とシルバー巻どちらも流通しているため、A線寄りの明るさを狙うか、G線寄りの重心を狙うかで選択が分かれます。

要するに、各弦の役割を念頭に置き、楽器全体の音像を設計する視点で素材を決めることが鍵となります。

D線とG線の素材選択

D線はセット内で最も選択の幅が広い弦の一つです。A線と同系のアルミ巻を選べば上方の明るさに連続性が生まれ、運弓による発音が軽快に感じられます。G線との親和性を重視するならシルバー巻が有効で、低音の厚みや包容力を補強できます。

G線に関しては、重心のある音を得たい場合にシルバー巻が相性良く、芯の太い響きを作りやすくなります。楽器の箱鳴りが控えめな個体や、アンサンブルで低音を支えたい場面でも有用です。

価格の目安とコスパ比較

価格帯はブランドやコア材、張力によって幅がありますが、一般論としてシルバー巻はアルミ巻より高価になりやすい一方、音色の厚みや存在感で投資対効果を感じやすいケースがあります。

長期的なコスパを見る際は、耐久や劣化の速度、演奏頻度、求める音質の達成度を合わせて評価すると判断がぶれにくくなります。

コスト観点の比較早見表

| 観点 | アルミ巻 | シルバー巻 |

|---|---|---|

| 価格傾向 | 比較的安価 | 比較的高価 |

| 音の指向 | 明るさと抜け | 深みと厚み |

| コスパ評価 | 手軽に傾向を試せる | 目的達成度で価値を発揮 |

バイオリン 弦 アルミ巻 シルバー巻 違いの選び方

音色の調和と組み合わせ

弦は一本ずつの個性だけでなく、セット全体の調和で評価が決まります。A線とD線をアルミ巻で揃えると上方の明るさに一体感が出て、ソロでの抜けが向上しやすくなります。D線をシルバー巻にするとG線との繋がりが滑らかになり、低音の土台が強化されます。

楽器固有の響き方に合わせ、上へ寄せるか下へ寄せるかの方向づけを先に決めると、個々の弦の選定がぶれにくくなります。

指が汚れやすい注意点

シルバー巻はアルミ巻より細めで指当たりが軽いと感じる人がいる一方、演奏後に指が黒くなりやすいと感じる声もあります。

これは巻線と手汗、松脂、汚れの相互作用によるもので、演奏前後の手洗いやクロスでの拭き取り、適切な松脂量の管理で軽減できます。清掃の習慣を整えることで見た目の問題だけでなく、弦表面の劣化抑制にもつながります。

初心者に向く選択基準

初めて弦を選ぶ段階では、反応の分かりやすさとコントロールのしやすさが判断軸になります。明るく立ち上がりが速いアルミ巻は、発音のフィードバックが得やすく、音作りの基礎を固めたい段階で扱いやすいと感じられる場合があります。

ただし、楽器や奏者の目指す方向によって最適解は変わるため、先生や指導者の方針、練習環境、演奏する曲の傾向も織り込み、段階的に見直す視点を持つと発展がスムーズです。

失敗しない買い替えのコツ

弦は使用時間や環境で性能が変化します。音がこもる、ピッチが不安定、ハーモニクスが鳴りにくいなどの兆候が出たら交換を検討します。買い替え時は一本だけでなく、D線の素材を基点にセット全体の再設計を試すと音像の整合が得られます。

保管時は湿度管理とケース内の清潔さを保ち、交換後は数日で張力が落ち着くまで微調整を続けると安定が早まります。

ケース別のおすすめ例

ソロで抜けを強化したい

A線とD線をアルミ巻にして明るさを前面に出すと、旋律の見通しが良くなります。G線はシルバー巻で低音の芯を補い、全体の厚みを確保します。

アンサンブルで土台を厚くしたい

D線とG線をシルバー巻に寄せると低音の支えが増し、和声の底面が安定します。A線はアルミ巻で明度を確保し、上のパートとの分離感を担保します。

取り回しの軽さを優先したい

細めの傾向があるシルバー巻は左手の移動が滑らかに感じられることがあります。右手のコントロール次第で、柔らかなタッチでも十分な音量を引き出せます。

おすすめの音楽教室

「楽器は独学でもある程度は習得できますが、やはり限界があります。正しいフォームや効率的な練習方法をプロから学ぶことで、上達スピードが格段に違ってきます。独学で時間をかけて遠回りするよりも、最初からレッスンを受ける方が確実で挫折しにくいのです。

全国に教室を展開している シアーミュージック なら、初心者から経験者までレベルに合わせたマンツーマン指導が受けられます。さらに、いまなら無料体験レッスンも実施中。プロのサポートを受けながら、あなたも音楽をもっと楽しく、もっと早く上達させてみませんか?」

\無料体験レッスン実施中/

シアーミュージック公式サイトはコチラ

まとめ バイオリン弦アルミ巻 シルバー巻違い

まとめ

- アルミ巻は明るく輝く音で立ち上がりが速い

- シルバー巻は柔らかく力強い音で厚みが出やすい

- 太さはアルミ巻が太めでシルバー巻は細め傾向

- D線は素材選択で音像の方向性を決めやすい

- A線寄りの明るさ狙いはD線をアルミ巻に寄せる

- G線寄りの重心狙いはD線をシルバー巻に寄せる

- 価格は一般にアルミ巻が安価で導入しやすい

- シルバー巻は高価だが低音の存在感で評価しやすい

- 指の汚れは手洗いと拭き取りで軽減できる

- 左手の軽さ重視なら細め傾向のシルバー巻が合う

- 弓圧を受け止めたいなら太め傾向のアルミ巻が合う

- セット全体の調和設計が選定の成否を左右する

- 買い替えはこもりやピッチ不安定が目安になる

- 環境と曲目に合わせて段階的に見直すと良い

- 自分の楽器特性に合わせた最適化で伸びやすい

自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ

もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。

出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。

\最短30分の無料出張査定/

楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ